本ブログでは第六感で感知したと考えられる事例をご紹介していますが、第六感で何かを感じるようになったり、その感覚の強さを鍛えることはできるのでしょうか。

■第六感で行動するメカニズム

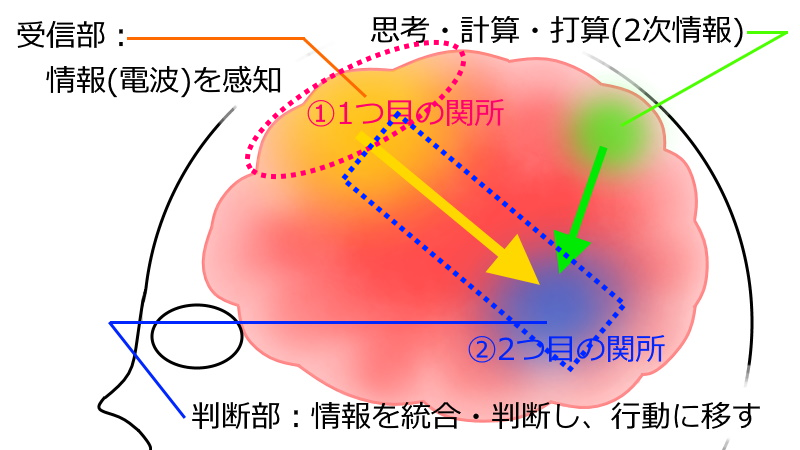

第六感で何かを感知し、その感知した情報に基づいて行動するためには大きく2つの機能が存在すると考えられます。

①情報を感知する部分(受信部)

②感知した情報を基に判断し行動に移す部分(判断部)

このため、第六感を鍛えるにはこの

①受信部(図の赤い点線丸印の部分)

②判断部(図の青い点線四角の部分)

の双方を鍛える必要があると考えます。

■①情報を感知する能力(受信部)を鍛える

単に”第六感”と言っても五感以外の感覚の総称ですので、第六感の中でも様々な感覚が存在します。

ここでは筆者が鍛えやすいと考えている”物体の感知”についてご紹介します。

■見えないモノの視え方

物体の感知、つまり視覚では見えないはずのものを第六感で感知しようとすると、その対象物の”存在感”が濃いか薄いかで分かる場合があります(筆者の場合)。

対象物とは例えば、

・見えない位置にいる人、何かで覆われて見えない物体など、物理的なモノ

・5枚のトランプの中で1枚だけ入っている絵札(トランプに描かれた情報)

というようなものです。

そして筆者の場合、頭頂部とおでこの中間付近を通して視ようとすると、対象物が”存在感の濃さ(もしくは薄さ)”となって伝わってきます。

なお筆者の体験例をこちらで記載していますのでよろしければご覧ください。

・透視?隠したボールが感知できる話

・次に来るエレベータが分かる話

・見えない位置にいる人の配置が分かる話

■①受信部のトレーニング方法

手軽にできる遊びの中でできるトレーニング方法を3つご紹介しています。

日常の中で簡単にトライすることができますので、是非お試し下さい。

■②感知した情報を基に判断し行動に移す能力(判断部)を鍛える

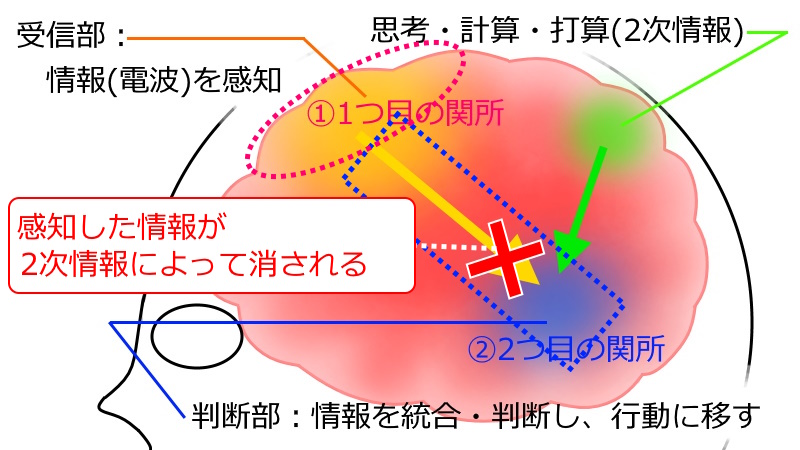

①受信部で感知した情報が②判断部へ送られ、その送られた情報を元にどのように判断して行動するかを決めていると考えられますが、①受信部で感知した情報をそのまま使って判断することは非常に難しいのです。

それは、

・①受信部で情報を感知していることに気付かない

・自分の頭で作り出した情報(思考・計算・打算といった二次情報)によって、せっかく感知した情報を打ち消してしまう

といったことが起こるからです。

ではどうすれば、①受信部で感知した情報をそのまま使って判断できるようになるのでしょうか。

■②判断部のトレーニング方法

判断部を鍛えるためには、

・①受信部から②判断部への情報伝達パスを太くする

・情報伝達パスをクリアにし、また新たに二次情報が入り込む余地を無くす

といったことが必要となってきます。

そして情報伝達パスを太く、クリアに、そして二次情報が入り込む余地を無くすために最も簡単にできることは「気付いたことに即反応・行動する」ことです。

上図で第六感で感知した情報は①受信部から②判断部へのパスを通るとしていますが、第六感で感知した情報だけではなく、心の奥底で瞬間的に感じた情報もこのパスを通り②判断部へ到達すると考えています。

つまり、第六感で感知した情報にせよ、心の奥底で感じた情報にせよ、思考・計算・打算といった二次情報を入り込ませる余地無く判断部へ送り届け、すぐに行動に移せるようになれば、この判断能力を鍛えることに繋がるという訳です。

■一次情報と二次情報

例えばあなたがどこかへ向かっている道すがら、階段の前で少し大きな荷物を持って立ち止まっている人がいるとします。

そしてあなたはハッと気付き、その瞬間「何か困っているかも」と感じたとします。

しかしすぐにこう考え直します。

「でもただ立ち止まっているだけで困ってはいないかもしれない」

「困っているかもしれないけど、声を掛けるのは面倒だな」

「人の荷物を持ってあげるなんてしんどいことは嫌だ」

「赤の他人に関わりたくない」

・・・など。

この「ハッと気づいて”何か困っているかも”と感じた」ことが一次情報、

その後で「関わるのは嫌だなと考えた」ことが二次情報です。

つまり第六感で感知した情報を基に判断し行動に移す能力とは、「感じた通りにすぐ動く能力」ということなのです。

■感じた通りに毎回すぐ動くのはしんどい時はどうすれば良いの?

上の例のように「困っている人を見つけたら毎回助けないといけないの?しんどいよ」と思う人もいるかもしれませんが、重く考える必要はありません。

実際、気付いていながら腰が重く機を逸してしまうこともあるでしょう。

そういう時は、「毎回気付く度に何かしなくてはいけない」と義務として捉えるのではなく、気付いたこと、一次情報に従ってスッと行動するチャンスを得たと考えると良いと思います。

気を付けるべきは、心の奥底では気付いているにも関わらず、”面倒くさいことはやらなくてよい”とか、”他人がどうなろうが知ったことではない”と、「自分自身がいったん感じ取った一次情報を、行動しないことを正当化するための自分への言い訳(二次情報)で消してしまわない」ことです。

この例では人を助けたかどうかという結果が問題なのでは無く、自身の中で行動を起こすために判断しているプロセスを歪めて、心の奥底からの情報に蓋をしたり無かったことにすることが問題だと思うのです。

一次情報に従わず、行動しなかったことを正当化すると、「二次情報に従うことが正しい」という方向を向いてしまいます。

行動できなかったことは仕方ないものとして振り返り、次の行動へ活かすことができれば、足踏みこそすれど進む方向は間違わないと思います。

■まとめ

第六感による情報の受信部と判断部について、それぞれ鍛える方法をご紹介しました。

まずは気軽に、遊び感覚で試してみることをお勧めします。

コメント